De las simplezas de la «comunicación política»

Por Pablo PALLAS

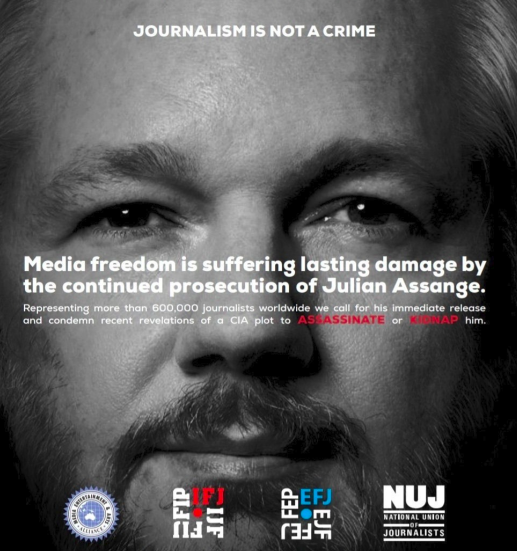

Escolio. Si bien términos sin adjetivar tales como «democracia», «democrático», «democratización», etc., en el propio plano de las nematologías institucionales de los estados occidentales, se han resuelto en el aparato discursivo ―de un mundo democrático neoliberal, además― apenas como un frágil ejercicio de catacresis (κατάχρησις), no obstante, la defensa latinoamericanista (o antiimperialista) de la «Democracia» en América del Sur se refracta propiamente, de alguna manera, de una historia política y de una historia jurídica, de siglos XIX y XX, de la que rezumaría, una vez desbordadas sus respectivas categorías, la propia institucionalidad de sus independencias (independencias de primera generación, si se quiere, en tanto que las independencias de segunda generación a partir de la década de 1980 resultarían de confrontarse especialmente a las alternativas diplomáticas orientadas por los Documentos de Santa Fe I, II, III y IV). Esto mismo, en el siglo XXI, la propia legitimidad democrática de la «vida política» de los estados se hallaría enfrentada a una problemática ideológica renovada: la civilización del tecnicismo (podría pensarse, acaso, hasta como un dispositivo sofístico), en tanto reductor administrativo de las verdades normativas a lo verosímil, y, en el mismo proceso de las decisiones gubernativas. Y una forma que adquiere esta operatoria ―en el experimental golpismo parlamentario― es la de la otrora probatio diabolica a una de las partes, a la usanza inquisitorial, siendo inexistente un riguroso rigor que impida omitir el principio de presunción de inocencia en el objeto de la litis, no ya respecto de una brujería acometida, sino, a causa de acusaciones inducidas al influjo de una mundana imagen moral de corrupción presunta, asociada ―remedando a G. BUENO, en su rasguño teórico de Corrupción & Crisis― a una corrupción de economía idiotética y doméstica, absurdamente resuelta sin embargo a partir de una corrupción de la economía política efectivamente instaurada. El caso del Brasil, en este sentido, es paradigmático, si se advierte cómo supuran hipotéticas delirantes alrededor de tecnologías institucionalizadas ―devenidas por «conceptos»― mediante las que se pretenden sustentar asimismo algunas prerrogativas de decisión y dilucidación, en beneficio de ciertos elegidos, detentadores de la Heliea actual, para que ejecuten amañados procesos de exclusión política (acaso, sustituyentes del ostraciso).

De estos casos, Occidente conoce: es la sencilla historia de muchos de sus héroes políticos. En estos casos, una vez más, hay que rememorar a Sócrates (a ese héroe de la civilización impune, quien resolvería en versos algunas fábulas esópicas, las formuladas como parodia política contra de la monarquía absoluta, mientras aguardaba incólume su ejecución). Y es por esto que de manera cuodlibetal se propone ―intentándose algo parecido a un paralelismo tácito― una relectura de «La condena» de J. R. SAN MIGUEL HEVIA.

*** *** ***

La condena

José Ramón SAN MIGUEL HEVIA

Fuerza de la ironía,

o de cómo Sócrates consiguió que los Heliastas le condenasen a muerte

1

Después de un tiempo relativamente breve, el tribunal de los Heliastas había declarado culpable a Sócrates del delito de impiedad y de incitación a la rebelión contra el orden establecido. Es verdad que sus enseñanzas a los más ilustres de entre los jóvenes atenienses parecían a primera vista pacíficas e inofensivas sin el menor atisbo de revolución violenta. Pero Anitos, el principal promotor de la acusación, era uno de los políticos clave en la nueva democracia y sabía por experiencia el efecto dañino que habían tenido en el pasado las palabras del maestro de Alcibiades y de los treinta tiranos.

Por su parte Licón, el retórico que había preparado el juicio, tuvo buen cuidado de dejar en segundo plano, como un añadido sin importancia, ese delito de subversión, para que no le alcanzase la amnistía de Euclides extensiva a todos los crímenes políticos. En cambio sacó del baúl de los recuerdos la antigua actitud de Sócrates, que negaba las divinidades del panteón politeísta, tanto más cuanto que los autores de comedias lo habían representado en repetidas ocasiones. Esa actitud –de la que el filósofo nunca se desdijo– justificaba la gravísima acusación de impiedad, que seguía siendo válida para todo ciudadano de Atenas por encima de cualquier mudanza de la constitución.

Anitos y Licón no presentaron directamente la acusación, disimulando así hábilmente su motivo y su procedimiento. Habían elegido de común acuerdo a un actor de teatro, Meletos, que seguiría fielmente el guión señalado por ellos y, como buen profesional, tendría la suficiente fuerza de persuasión para inclinar a su favor el voto de los espectadores jueces. Meletos conocía además y había recitado dos comedias donde un Sócrates impío aparecía como protagonista.

2

Hasta ahora todo se había desarrollado de acuerdo con el plan prefijado por Anitos y Licón. Los quinientos un jueces ya habían votado dividiéndose entre una mayoría de doscientos ochenta y uno que declaraban culpable a Sócrates del delito de impiedad, y una minoría considerable de doscientos veinte partidarios de su inocencia. Esa corta diferencia daba la razón a sus acusadores y al mismo tiempo permitía que el juicio no pasase a mayores, porque a la hora de señalar la pena el tribunal elegiría la propuesta del filósofo, a poco razonable que fuese.

Licón sabía que los juicios de impiedad en Atenas siempre habían tenido parecido argumento. El derecho ático tenía prevista para esos casos una especie de evasión ritual, por la que el acusado pudiese eludir la condenación, dejando la ciudad y aceptando así su muerte civil. Pero en caso de que se sometiese al juicio de los Heliastas y respetase todos sus pasos, al llegar a la determinación de la pena, siempre terminaba proponiendo su exilio perpetuo, que era aceptado de forma casi automática por los jueces.

En cuanto a Anitos, echaba de menos la institución del ostracismo, un procedimiento para lograr con la máxima rapidez el destierro durante al menos diez años de los ciudadanos indeseables por su actividad política, su conducta o su excelencia. Pero como el ostracismo había entrado en desuso hacía ya dieciocho años, tuvo que echar mano a la acusación de asebeia para eliminar a un individuo tan molesto e importuno como peligroso enemigo del nuevo régimen. El político sabía por experiencia que esta temible acusación había tenido en el pasado un éxito total.

3

La primera parte del juicio se desarrolló con normalidad y sin grandes novedades, como no fuese el rifirrafe entre Sócrates y Meletos, a propósito de los dos términos de la acusación. El filósofo tenía derecho a interrogar a la parte demandante, que estaba por ley obligado a contestar. Naturalmente, como no quería privarse de esta satisfacción, inició una discusión, que por su forma y su contenido recordaba sus interminables conversaciones diarias en la plaza pública de Atenas.

Sócrates había superado brillantemente la primera parte de la acusación –la que se refería a su aciaga actividad política– por medio de su formidable dialéctica. Puesto que según Meletos maleducaba a los jóvenes, interrogó quién o quiénes les educaban bien, y el infortunado acusador tuvo que conceder sucesivamente que eran los jueces, pero no uno ni muchos sino todos, y los miembros sorteados del Consejo, y en fin los componentes de la Asamblea, en una palabra, cualquiera de los ciudadanos excepto el acusado.

Como era su costumbre, Sócrates desmontó estas afirmaciones, tomando ejemplo en los oficios de la ciudad. El zapatero, el médico o el domador de caballos, siempre fueron uno o muy pocos especialistas, mientras que el común de los hombres, privados de la correspondiente sabiduría, echarían a perder el calzado, la salud o el arte de la equitación. Por analogía, el educador de los jóvenes tendría que ser un único profesional de la política, pues si la multitud se aplicase a esta difícil tarea terminaría estropeando sin remedio a los futuros ciudadanos. A los asistentes al juicio no les había hecho ninguna gracia que les echasen en cara su universal ignorancia, pero tenían la suficiente veneración a las palabras para perdonar cualquier incontinencia, si estaba avalada por un perfecto razonamiento.

4

En cambio el filósofo no había podido o no había querido desmontar el otro término de la acusación, el que se refería a su impiedad y su ateísmo al no venerar a los dioses oficiales de la ciudad. La defensa era esta vez mucho más difícil, pues desde hacía mucho tiempo los autores de teatro, y por encima de todos el gran Aristófanes, le habían convertido en personaje de sus comedias. La figura central de Las Nubes, dos veces representada, era precisamente un Sócrates que había introducido nuevas divinidades –el aire, las inestables nubes y la variable lengua– para dar razón de los fenómenos físicos y de los argumentos sofísticos.

Además, los maestros de Sócrates habían sido Anaxágoras, condenado por impiedad al profanar el cielo con sus observaciones, y sobre todo Diógenes de Apolonia el frigio, que figuraba en la nómina oficial de ateos y que en su estancia en Atenas había corrido también peligro por el atrevimiento de sus doctrinas. La acusación de impiedad estaba más que fundada por estos antecedentes tan poco recomendables y por el desparpajo con que el filósofo había tratado las creencias más venerables de Atenas.

Por lo demás, en su contestación a Meleto, Sócrates no había negado el delito que figuraba en el acta de acusación. Ni siquiera tuvo una palabra de deferencia para las divinidades públicas pero declaró que «no era del todo ateo», pues tenía un misterioso e invisible demonio, que gobernaba su conducta privada, le pertenecía sólo a él por oposición a los demás dioses, le había dirigido al juicio, y en fin parecía una variante del aire-inteligencia, sostenido por los dos físicos metecos del Asia Menor.

5

Faltaba la segunda parte del juicio, la que determinase la pena que Sócrates cumpliría. Los jueces tenían que votar por segunda vez, eligiendo forzosamente entre dos castigos, el propuesto por el acusador y la alternativa que ofreciese el culpable. Para eso tenían que subir otra vez los dos al estrado, pues el número y la complicación del tribunal y la rapidez del proceso hacían imposible la aplicación de una tercera sentencia.

La intervención de Meletos había sido muy breve, pues sencillamente recordó el acta de acusación en que se había pedido la muerte por el crimen de impiedad. Para que quedase desvanecida toda apariencia de venganza política, siguió los consejos de Anitos y Licón y mantuvo la primera acusación, rectificándola hábilmente. Según esta nueva formulación, Sócrates maleducaba a sus jóvenes discípulos, enseñándoles a menospreciar a los dioses oficiales.

Ahora sólo faltaba para terminar el proceso, que Sócrates plantease al tribunal una alternativa, cosa tanto más fácil cuanto que disponía de un cuadro de soluciones bastante considerable. Podía reconocer su culpabilidad y comprometerse a interrumpir sus lecciones, pedir perdón a sus jueces, y como prueba de su nueva actitud aceptar el exilio fuera de Atenas. De esa forma sustituiría la muerte física por la muerte civil y dejaría tranquilos de una vez a los nuevos demócratas. Hubo silencio en los jueces y en el público cuando por fin el filósofo tomó la palabra.

6

—Con gran preocupación y sobresalto he seguido, atenienses, la marcha de vuestra votación. Y con razón, porque la diferencia entre las habas blancas o negras fue tan estrecha que, al hacer el recuento y en tres ocasiones –corregidme si me equivoco– las que determinaban mi inocencia superaban en número a las que me declaraban culpable. Ciertamente, si tal cosa hubiera acontecido al final, sería ocasión de burla y chacota para el tribunal y para mí mismo, pues cuando nos preguntasen qué habíamos hecho perdiendo el tiempo y sufriendo los insoportables calores del día, habríamos de contestar para vergüenza nuestra que no hicimos nada.

—Ahora, sin embargo ya podemos respirar tranquilos, porque los jueces heliastas no se han reunido en vano y han aprobado el acta de acusación que hace a Sócrates reo del crimen de impiedad. Y mi satisfacción es tan grande que de buena gana daría por terminado mi proceso y aceptaría la pena que con tanto celo ha propuesto para mí el virtuoso Meletos. Pero estoy obligado por ley a presentar una alternativa, y justificarla a través de los más cuidadosos razonamientos. Y desde luego, no seré yo quien desobedezca a la ciudad ni desprecie al tribunal que por encima de cualquier otra institución la representa.

—Pero al dirigiros la palabra se me presenta una dificultad casi insalvable, pues mi costumbre y mi oficio siempre consistió en interrogar a los ciudadanos de más variada condición, tomándolos uno a uno en el ágora, ensalzando su sabiduría y pidiéndoles que me la comunicasen. Y ahora que tengo frente a mí nada menos que quinientos uno, seré incapaz de tomar lecciones de todos vosotros antes de que se ponga el sol y termine el proceso.

7

—Sólo se me ocurre una solución para salir de este laberinto, y es seguir el ejemplo de los físicos, considerar a cada uno de los heliastas como miembros de un único ser vivo, hacer la historia de este tribunal, de sus excelencias en el pasado y su gloria en el presente y el futuro de Atenas. Después de dar este primer paso ya puedo presentar mi alternativa, razonándola con cuidado, y solicitar la opinión de quien sabe ciertamente mucho más que yo, pues de otra forma no se atrevería a juzgarme.

—Permitidme, heliastas, que admire primero que nada vuestro poder, muy superior al de todos los reinos y ciudades de Grecia. Y para eso no necesito remontarme a tiempos arcaicos, pues yo mismo fui testigo en mi juventud de cómo mil quinientos jueces humillaron a Pericles, el estrategos más noble de Atenas y de la confederación a los que gobernó durante más de veinte años, obligándole a rendir cuentas de los caudales públicos.

—Verdaderamente sois grandes, y mucho más si se piensa que aquel varón necesitó para gobernar pertenecer al linaje de los Alcmeónidas y estudiar con los maestros más eminentes de Atenas. Y que todos los días sin faltar uno bajaba a la Asamblea y pronunciaba hermosas oraciones para persuadir al pueblo de la excelencia de sus proyectos. Mientras que cada uno de sus jueces, de los que vosotros sois herederos, aunque su padre fuese un choricero y él mismo un ignorante incapaz de pronunciar tres palabras con sentido, podía determinar el destino del más excelso ciudadano, con la cínica condición de que el azar le hubiese nombrado miembro del tribunal.

8

—Pues si del poder pasamos a la sabiduría, ningún sofista ni filósofo pudo nunca compararse con los heliastas, cuando todavía tenían menos autoridad que vosotros. Fueron ellos quienes llevaron a juicio al gran Anaxágoras, sobresaliente por su ciencia, porque profanaba los cielos observando la figura y movimiento del sol, la luna y las estrellas. Y además le condenaron con el exilio por sus mediciones de los eclipses, por su doctrina que igualaba los cielos y la tierra, y sobre todo por su pretensión de tener una inteligencia más penetrante que todos y cada uno de los innumerables miembros del tribunal.

—Esta suprema sabiduría de vuestros antepasados llenó de temor a los demás filósofos, que estaban de paso por Atenas y que se apresuraron a poner el mar por en medio para no ser tratados como ignorantes y merecedores de penas severísimas. Y de nada le valió a Protágoras su elocuencia ni a Diógenes de Apolonia su teoría del aire inteligente, director del mundo físico e interior a cada hombre. Todos se tuvieron que exiliar, dando así testimonio de vuestro infalible conocimiento de las cosas divinas y humanas.

—Y que esta sabiduría de los heliastas no es de ayer, porque también vosotros participáis de ella, bien comprobado queda por el acta de acusación, porque en ella perseguís otra vez la doctrina Anaxágoras, atribuyendo a Sócrates sus ideas de que el sol es una piedra incandescente y la luna un cuerpo opaco, y que en resolución los cielos, morada de los dioses y ellos mismos divinos, tienen la misma composición de la tierra. Ciertamente, estoy muy honrado por esta equivocación, pero más honrados os tenéis que sentir vosotros, que sois capaces de definir la figura del universo, mejor que todos los filósofos y sofistas.

9

—Además de todas estas cualidades que harían palidecer de envidia a los reyes, los filósofos y los más grandes creadores de belleza, los jueces atenienses habéis tenido siempre el don de la oportunidad, el más querido por los dioses y por los hombres que gobiernan. Pues cuando hace nada más de siete años logramos una victoria naval junto a las islas Arginusas y con esta ocasión tomamos de nuevo la iniciativa guerrera frente a Esparta después de muchos desastres, el tribunal decidió enmendar la plana a los vencedores, que corrían peligro de caer en el crimen de desmesura.

—Y para que no se volviesen a repetir hechos tan llamativos, después de que el Consejo acusó a los generales por no haber dado sepultura a las víctimas del combate, el tribunal los condenó a muerte y efectivamente fueron ejecutados. De esta forma nadie en el futuro tendrá la mala idea de destacarse por su excelencia sobre los ciudadanos comunes, y quedará asegurada la igualdad de todos los atenienses, sin la cual es imposible la democracia. Por cierto que uno de los estrategos era Pericles el joven, hijo de Pericles y de Aspasia, que ya había sido elegido de forma continua varias veces, y que amenazaba con seguir el camino de su padre, manteniendo la excelencia y anulando injustamente la mediocridad.

—Es verdad que en aquella ocasión un tal Sócrates, que había sido nombrado por suerte miembro del Consejo y de la tribu que ocupaba la pritanía, levantó su voz en medio de la hostilidad de muchos ciudadanos, diciendo que no había tal crimen, pues una violenta tempestad impidió aquel gesto de piedad. Además se atrevió a poner en entredicho a los jueces que contra toda ley procesaron a los acusados en un solo juicio a mano alzada y no individualmente y en secreto. Pero pronto tuvo que callar aquel impertinente, pues las decisiones soberanas de los heliastas no admitían ninguna apelación ante los Quinientos, ni siquiera ante la Asamblea del pueblo.

10

—En el breve tiempo en que gobernó la oligarquía de los cuatrocientos, aquellos desalmados, sin tener en cuenta todos esas excelencias, os suprimieron los tres óbolos que con toda justicia veníais cobrando por cada juicio y lo mismo hicieron los Treinta, suprimiendo además vuestro poder soberano. Y con mucha razón son todos ellos llamados tiranos y enemigos de la democracia.

—Pues aunque sus leyes fuesen más sabias justas y blandas que las de aquellos patriarcas de los siglos de oro, simplemente esa determinación de no pagar al pueblo lo que le pertenece es suficiente para indignar y hasta sublevar a un ciudadano bien nacido. Pues no hay derecho, atenienses, a que una minoría, por muy ilustre que pretenda ser, os deje, por decirlo así, en la calle y os quite el pan de vuestros hijos. Y por eso, más que por otra cosa, pienso yo que deben ser llamados oligarcas y tiranos.

11

—Afortunadamente soplan vientos mejores, pues ya los demócratas, desterrados en Tebas, han organizado una revolución y establecido un régimen donde los tribunales tenéis el premio bien merecido. Porque dándose cuenta de los incontables servicios que habéis hecho a la ciudad y de que nunca os equivocasteis al juzgar a los más sabios y justos, todavía aumentan más vuestros poderes. Porque los derechos soberanos que en el pasado tenía el Consejo de los Quinientos han quedado anulados en vuestro favor.

—Y por eso el pueblo ha decidido que cualquier condena a multa, a prisión o a muerte sólo será válida cuando sea votada por un tribunal, y que sólo la decisión de los jueces sea soberana. Y aunque el Consejo puede juzgar a un magistrado cualquiera, sobre todo a los que manejan dinero, la sentencia no es definitiva hasta que no pase por uno de vuestros dicasterios.

—Pero estas no son las únicas excelencias de los jueces atenienses. Pues si el Consejo de los Quinientos, al someter a examen a los arcontes o a los nuevos consejeros nombrados anualmente por suerte, excluye a alguno de ellos, ése ciudadano puede también recurrir a los heliastas, por muy grave que haya sido el motivo de su exclusión. Ni siquiera los estrategos, nombrados a mano alzada, se escapan al juicio de vuestros tribunales, porque si una de las diez comisiones anuales del Consejo no confirma en el poder a uno de ellos, todavía puede apelar a vuestra sentencia definitiva para volver a su cargo o pagar la pena correspondiente.

12

—¿Y qué pena puedo yo proponer para que merezca, aunque sea por un poco, vuestra consideración? Desde luego no la prisión, que me privaría del trato y conversación de tan gran multitud de sabios. A no ser, atenienses, que os comprometieseis a hacerme compañía en grupos de tres o cuatro diarios, para que al cabo del año hubiese podido interrogaros a todos, adquirir un barniz de sabiduría y volver a este tribunal que me sometería a un riguroso examen. Y si el calabozo os resulta un lugar humillante, estoy dispuesto a recibiros en el Pritaneo, siempre que me aseguréis una enseñanza digna en las cosas del mundo físico y en los asuntos de la política.

—Tampoco pienso proponer el exilio, como hicieron otros muchos acusados y condenados por impiedad, y como muchos de vosotros estaréis deseando. Porque de esta forma, no sólo me vería lejos de vuestra compañía, sino de los otros miembros de la Hilea, tan sabios como vosotros. Y lo que es mucho más grave, sería objeto de la burla universal cuando los ciudadanos de toda Grecia tuviesen noticia de que había sido expulsado de Atenas por ser tan ignorante que ni siquiera era capaz de aprender filosofía de tantos miles de maestros.

—De buena gana os ofrecería una sustanciosa multa, pero eso es imposible porque no tengo tanto dinero. Sabréis que he depositado los parcos ahorros de mis padres en manos de Critón, aquí presente. Y aunque mis gastos son mínimos y el discípulo ha administrado los caudales sabiamente, sin embargo, al cabo de setenta años de vida sin recibir ningún denario por lecciones ni siquiera los tres óbolos de los jueces, pues la ignorancia no enseña ni juzga, sólo puedo invertir en mi defensa una mina de plata.

13

—Es verdad que Platón está dispuesto a pagaros hasta treinta minas de oro, pero en ese caso yo no sufriría ningún castigo, aunque debería quedar agradecido a la generosidad de un amigo. Y confirmándome en mi ofrecimiento de una modesta mina de plata, me puse a pensar cuál podría ser el destino de suma tan imponente, a condición de que no formase parte de la pena. Porque sería gran necedad no aprovecharse de esa cantidad de dinero, en vista de las necesidades que tienen cada vez más ciudadanos.

—Y llegué a la conclusión –vosotros diréis si tengo o no razón– de que el mejor destino que se pueda dar a la generosidad de mis discípulos sería el establecimiento de una fundación o montepío para subvencionar a quienes no ejerzan como jueces. Porque sería una enorme injusticia, atenienses, que el azar o el designio de los dioses inmortales, en quienes tanta fe tenéis, premiase una y otra vez con el privilegio de ser heliastas y con los tres deseados óbolos a los mismos ciudadanos, despreciando, por así decirlo, a los demás.

—Así que ya tenéis la alternativa a la pena de muerte, tal como la propuso el acusador Meletos. No tengo ningún inconveniente en recibiros en el Pritaneo para que me comuniquéis uno a uno la sabiduría política necesaria para ejercer la difícil gobernación de Atenas. Además os ofrezco una pieza de plata, porque cualquier otra suma estaría por encima de mis posibilidades. Finalmente mis discípulos están dispuestos a proteger a los ciudadanos en paro judicial con treinta minas de oro, con lo cual demuestran qué lejos está de su ánimo trastornar el orden público de la ciudad y qué infundada es la suposición de estar políticamente maleducados.

14

Después de haber oído sucesivamente a Meletos y a Sócrates, los quinientos un heliastas se prepararon para la última y decisiva votación. Según establecía el derecho penal ático, sólo podían elegir una de las dos alternativas, la pena de muerte o las proposiciones del filósofo. Quedaba por consiguiente excluido el exilio y la prisión, con los que siempre habían terminado en el pasado los juicios de impiedad.

Al parecer la opinión de los heliastas había cambiado bruscamente después del largo parlamento de Sócrates. Una gran mayoría, trescientos sesenta, había votado con la acusación el castigo máximo, y sólo ciento cuarenta y uno aceptaron la multa propuesta por el filósofo y sus discípulos. Más de ochenta jueces habían cambiado el sentido de su voto, pasando de la proclamación de inocencia a la imposición de la pena de muerte. Sócrates, al parecer visiblemente satisfecho, pidió despedirse brevemente de los heliastas y subió por tercera vez al estrado.

15

—Estoy verdaderamente sorprendido, jueces atenienses, considerando el sentido de vuestra segunda votación. Pues yo calculaba que en vista de la ajustada declaración de culpabilidad, donde eran casi tantos los jueces favorables como los contrarios, y después de mis palabras que ensalzaron la sabiduría y el poder de vuestros tribunales verdaderos quicios de la democracia, no sólo me impondríais una pena puramente simbólica sino que además me aclamaríais como a los héroes olímpicos, que con sus hazañas dan lustre a su ciudad.

—Como además mis discípulos, que son tanto o más que yo los acusados en este juicio, os ofrecieron una suculenta multa para enriquecer las arcas de la Heliea, y Sócrates mismo, confesando su ignorancia, estaba dispuesto a recibir de todos vosotros lecciones de alta política en el Pritaneo, nunca dudé que el brillo del oro y el engreimiento de la vanidad terminarían inclinando a mi favor vuestra universal opinión.

—Pero ya veo, heliastas, que sois incorruptibles, porque ni los halagos, por otra parte bien merecidos, ni la esperanza de premios son suficientes para influir en vuestras sentencias. Y esta imparcialidad, que no cae a derecha ni a izquierda, es otra cualidad que estoy obligado a concederos, junto a la ciencia, la autoridad suprema y el sentido de la oportunidad. Y ahora, cuando mi destino ya no depende de vosotros, después de esta última y definitiva votación, declaro que la ciudad basada en fundamentos tan firmes y preciosos es verdaderamente feliz.

16

—No os enfadéis al ver que he recibido la sentencia capital con un ánimo templado y hasta satisfecho, y os voy a dar las razones de esta actitud al parecer extraña. Desde mi edad de setenta años he contemplado con envidia la muerte que sorprende a los viejos en medio del sosiego del sueño, porque de esta forma no tienen que atravesar los dolorosos trances de la decadencia o de una larga enfermedad.

—Y de muy buena gana habría seguido voluntariamente ese destino, si no estuviese obligado a obedecer a la naturaleza. Pero ahora, cuando las leyes de la ciudad, según vosotros infinitamente más sagradas que las naturales, me obligan a beber el veneno, entrando así en un letargo profundo y definitivo, no pienso dejar pasar de largo esta oportunidad inesperada de morir con el descanso y al mismo tiempo con la dignidad propias de un filósofo.

17

—Pero hay otra razón que me invita a soportar la pena máxima, y ésta tiene que ver con vuestro régimen de gobierno, donde los jueces tenéis la última palabra. Porque si la sentencia del tribunal es verdadera y ajustada a razón, es deber de todo ciudadano acatarla y hacer que se cumpla, aunque parezca que contraría sus intereses y hasta atenta contra su vida. Pues sería una grave insensatez de su parte pretender que los demás cumplan las leyes y al mismo tiempo desobedecerlas, cuando no le convienen.

—Pero si en cambio la sentencia de condenación es falsa e injusta, con más razón debe aceptarla, aunque le lleve a la muerte, porque así demostrará las consecuencias absurdas de una constitución, y por lo mismo declarará falsos los principios en que se fundamenta. Y por todas esas razones privadas y políticas estoy decidido a morir. Así que no os hagáis ilusiones, atenienses, pues no pienso huir de la ciudad en estos días sagrados, aunque vosotros miréis para otra parte, los carceleros duerman y mis amigos me preparen un nuevo domicilio en Megara.

.png)

.jpg)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

/regions/2022/04/21/6261763fc435e_logo-candidatecml-page-0001.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.png)